メタボリックシンドロームとは?診断基準から食事による予防方法まで詳しくご紹介

健康診断でメタボリックシンドロームだと指摘を受けたけれど、何から改善していったらよいかわからず困っている人はいませんか?

この記事では、メタボリックシンドロームの診断基準から食事による予防方法まで詳しく解説します。

目次

メタボリックシンドロームとは?

メタボリックシンドロームとは、お腹の内蔵に脂肪が溜まり、腹囲が大きくなる内臓脂肪型肥満に高血圧、高血糖、血液中の脂質が異常に増加。または、減少している脂質代謝異常が組み合わさることで、心臓病や脳卒中になりやすい状態のことです。

メタボリックシンドローム自体に症状があるわけではありませんが、それに伴う動脈硬化によって、さまざまな病気のリスクが高まるため、予防や早めの診断が必要とされるのです。

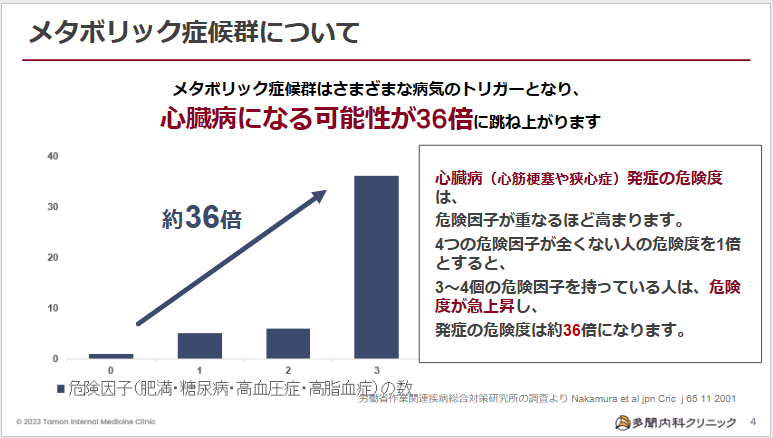

例えばメタボリックシンドロームの人は、そうではない人と比較して、心臓病になるリスクが36倍になると言われています。

メタボリックシンドロームの診断基準

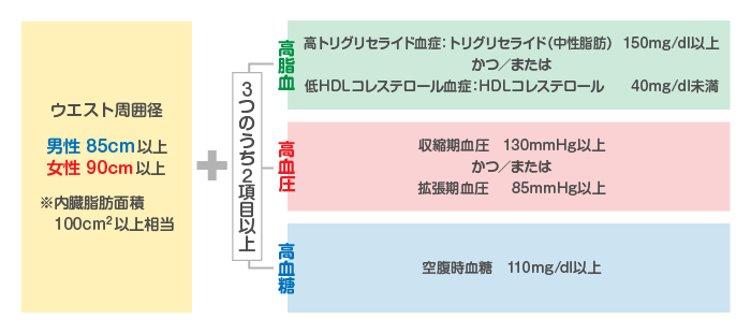

メタボリックシンドロームの診断基準は、2005年に日本内科学会など8つの学会によって策定されました。

メタボリックシンドロームは、ウエスト周りの長さが男性なら85cm以上、女性なら90cm以上。上記の表の中の高脂血、高血圧、高血糖の3つの基準値のうち、2つ以上を満たすことで診断されます。

海外では、動脈硬化を起こしやすくする高血圧、喫煙、糖尿病、脂質異常症、肥満などの危険因子の重複を基にした考え方で診断を行いますが、日本では内臓脂肪を基にした考え方で診断を行うという違いがあるのを覚えておきましょう。

メタボリックシンドロームを食事で改善するために知っておきたい3つの栄養素

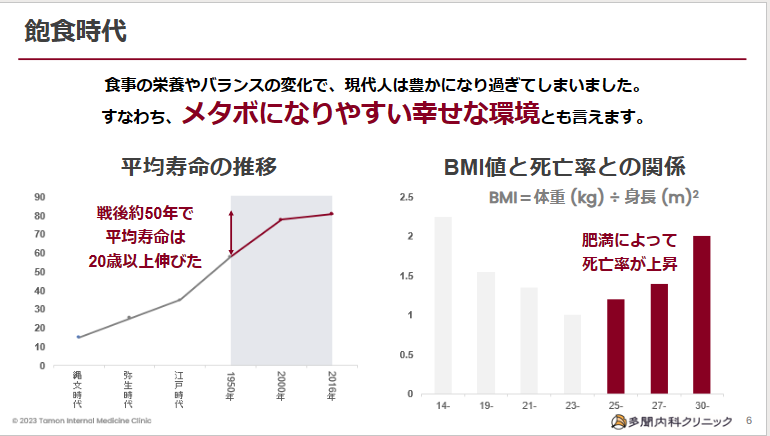

戦後の日本は「飽食の時代」と呼ばれる栄養面で恵まれた環境へと変化しました。

具体的には、平均寿命が20才以上伸び、肥満による死亡率の上昇が危惧されるようになったのです。

そのため、メタボリックシンドロームを改善するにはまず食事に関心を持ち、「栄養バランスの良い食事」とは何かを具体的にイメージできるようになることが大切です。

メタボリックシンドロームを改善する上で知っておきたい、「栄養バランスの良い食事」に含まれる3つの栄養素について解説します。

タンパク質

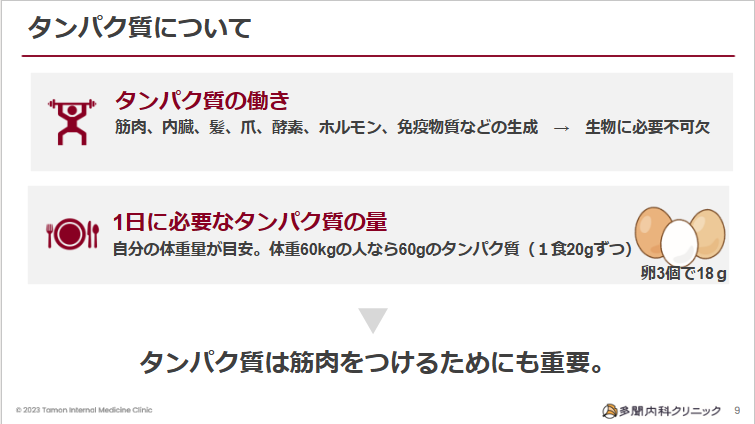

タンパク質は主に身体を作る栄養素です。

具体的には人間の筋肉、内臓、髪、爪、酵素、ホルモン、免疫物質などを生成します。

生活習慣病の発症予防を目的として算定された、1日に必要なたんぱく質の「目標量」は、厚生労働省が5年ごとに発表する「日本人の食事摂取基準」に年齢、性別、身体活動レベル別に詳細に記載されています。

身体活動レベルは3段階設けられていますが、それぞれの活動内容や活動時間の目安は次の通りです。

| 身体活動レベルの種類 | 日常生活の内容 | 仕事での1日あたりの合計歩行時間(時間/日) |

| 身体活動レベルⅠ(低い) | ・生活の大部分で座っていて、静かな活動が多い場合 | 0.25 |

| 身体活動レベルⅡ(普通) | ・座って行う仕事だが職場内での移動、立ち作業や接客、通勤や買い物での歩行、家事、軽いスポーツのいずれかを含む場合 | 0.54 |

| 身体活動レベルⅢ(高い) | ・移動や立ち仕事が多い業務に従事する人やスポーツなど余暇における活発な運動習慣がある場合 | 1.00 |

しかし普段生活する上では、1日に必要なタンパク質の量を自分の体重量を目安として、60kgの人なら60gと覚えておくのがよいでしょう。

そして1食においてはその1/3の量、20gを目標に摂取するのです。

たんぱく質が不足すると、次のような症状を引き起こす可能性があります。

| 症状 | 概要 |

| クワシオルコル | ・低アルブミンによって、身体に水分が溜まってむくんだりお腹が出てきたりする |

| サルコペニア | ・加齢による筋肉量減少とそれに伴う筋力低下、身体機能の低下 |

| 脂肪肝 | ・肝臓に中性脂肪や余分な栄養が蓄積し、正常な肝臓なら全部の肝細胞のうち5%ほどある脂肪が30%以上ある状態 |

メタボリックシンドロームを改善するためにも、まずは自分の年齢や性別、運動量に合った適切なたんぱく質の量を把握することから始めてみましょう。

脂質

脂質は身体のエネルギー源となる栄養素で、次のような役割があります。

- 細胞膜の材料になる

- 脳や神経の機能を保つ

- 体温を維持し内蔵を守る

- 肌や髪の健康を保つ

- 血液やホルモンの材料になる

- 神経系・免疫系・内分泌系のレセプター(細胞外からくるさまざまなシグナルを選んで受け取る役割がある)を構成する

1日に必要な脂質の「目標量」も、日本人の食事摂取基準に年齢、性別ごとに記載されています。

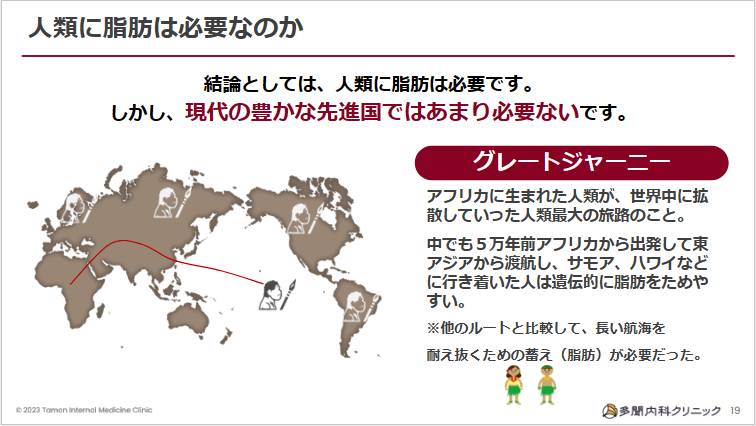

メタボリックシンドロームを改善する上で気になるのが体脂肪率ですが、人間と動物の体脂肪率は次のような違いがあるのをご存知でしょうか。

| 性別と種類 | 体脂肪率 | |

| 人間 | 一般的な男性 | 10%~19% |

| 一般的な女性 | 20%~29% | |

| 動物 | チンパンジー | 8.4% |

| ゴリラ | 15% | |

| 豚 | 16% | |

| アザラシ | 45% | |

| 北極グマ | 50% |

人間では一般的に女性の方が男性より体脂肪率が高く、動物では寒い地域に住む動物の方が体脂肪率が高いのが特徴的なので、脂質が体温を維持し、内蔵を守っているというのがよくわかる結果だと言えるでしょう。

また、人間の場合脂肪は「皮下脂肪」と「内臓脂肪」の2種類があり、内臓脂肪の方が生活習慣病の原因になりやすいと言われています。

これらのことから、脂質は人間にとって大切な栄養素の1つだと言えますが、摂り過ぎると脂肪となって蓄積し、メタボリックシンドロームを引き起こしやすくなってしまいます。

そのため現代の豊かな先進国においては意識して多めに摂取する必要はないと言えるでしょう。

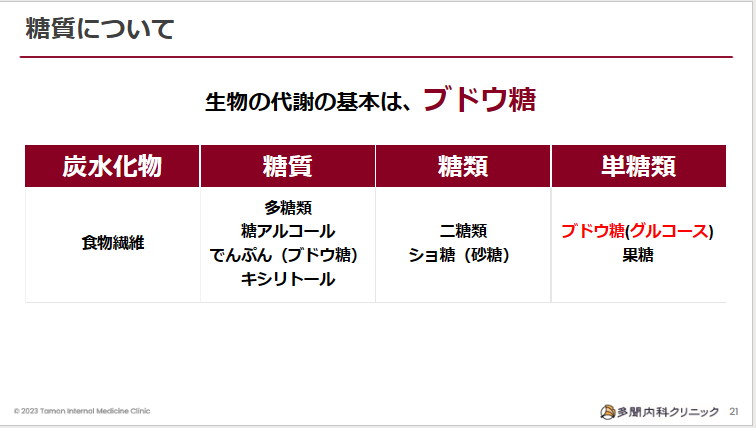

糖質

糖質とは、身体のエネルギー源となる栄養素の炭水化物から食物繊維を除いたものです。

糖質にはブドウ糖しかエネルギー源にならない以下の組織に、ブドウ糖を供給する役割があります。

- 脳

- 神経

- 赤血球

- 腎尿細管

- 精巣

- 酸素不足の骨格筋

糖質はブドウ糖を脳や神経に送っているので、不足すると疲労感や集中力の減少、意識障害がいなどを引き起こします。そのため、1日の炭水化物の目標量を満たすのは重要なことだと言えるでしょう。

しかし、糖質の摂り過ぎは次のような症状を引き起こします。

- ブドウ糖が血中にあふれて血管がボロボロになり組織が劣化する(糖化反応)

- 糖尿病で動脈硬化が進む

- 皮膚にしみやしわができて老化が進み、糖化反応でアルツハイマー病などを引き起こす

また、エネルギーとして消化されなかった糖質は中性脂肪として蓄積されるため、メタボリックシンドロームを引き起こしやすくなってしまうのです。

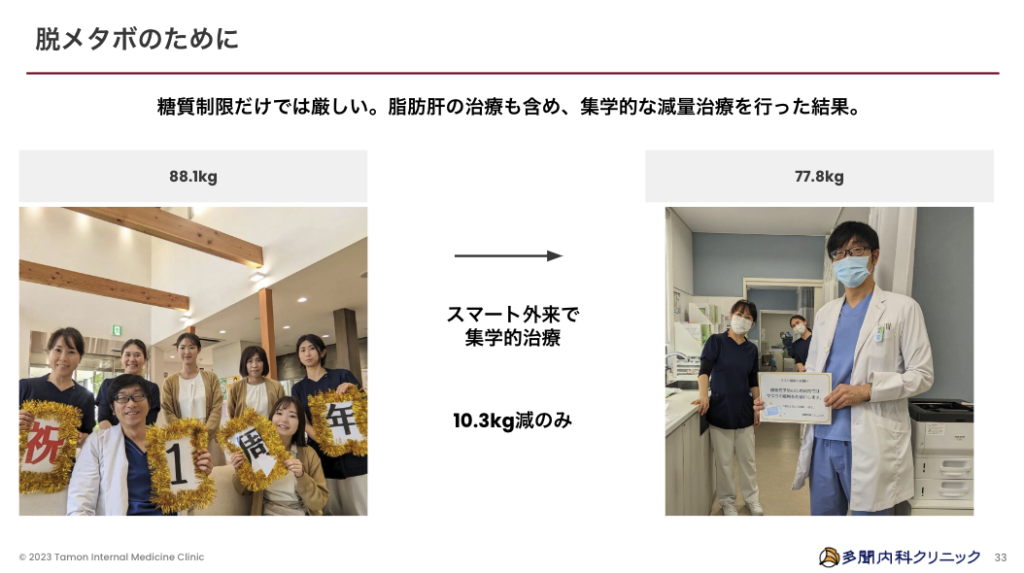

糖質制限食を多聞内科クリニック院長・長島多聞が取り入れた結果

多聞内科クリニック院長・長島多聞がメタボリックシンドロームの改善のため、糖質制限食を取り入れたダイエットを行った結果、次の2つの理由からうまくいかず、ダイエットを断念する結果となりました。

- 脳が糖を欲しがるため

- アルコールを飲む習慣があったため

前の項目でご紹介した通り、糖質はブドウ糖を脳に送っているのですが、このことを脳は「大きな幸福」と認識し、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンやドーパミンを放出します。

甘いものを食べると幸せな気持ちになるのがその代表例です。

一方、糖質制限をすると、肝臓は糖新生という働きを起こして糖質以外からエネルギーを作りますが、アルコールを飲むと糖新生よりアルコールの分解を優先してしまいます。

肝臓がアルコールの分解を優先した状態では、糖はエネルギーとして使われず効率良く中性脂肪になるのです。

これらのことから糖質制限だけでやせるのは難しいと感じ、脂肪肝の治療も含めて集学的な減量治療を行った結果、3ヵ月で10.3kgのダイエットに成功したのです。

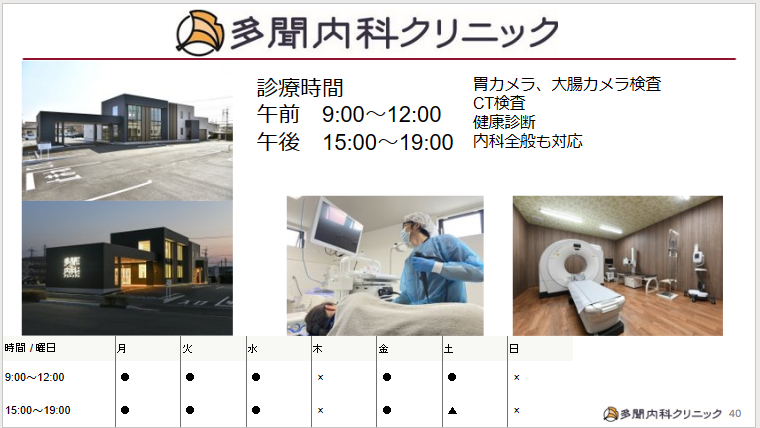

多聞内科クリニックではメタボリックシンドロームの改善をサポートします

多聞内科クリニックでは、メタボリックシンドロームも含めた生活習慣病の改善のご相談をお受けしています。

前の項目でもご紹介した通り、院長がダイエットの失敗も成功も両方経験していることから、医学的知識だけではなく、経験に基づいたアドバイスをすることができるのです。

少しずつでもダイエットを始め、健康な身体を取り戻したい方は、ぜひ多聞内科クリニックにご相談ください。

内科診療|高崎市の多聞内科クリニック (tamon-naika.com)

まとめ

メタボリックシンドロームとは、お腹の内蔵に脂肪が溜まり、腹囲が大きくなる内臓脂肪型肥満に高血圧、高血糖、血液中の脂質が異常に増加。または、減少している脂質代謝異常が組み合わさることで、心臓病や脳卒中になりやすい状態のことです。

食事について関心を持ち、栄養素についての知識を深め、栄養バランスの良い食生活に戻すことで少しずつ改善できるので、この記事も参考にぜひ食事内容を見直してみてください。