食中毒の種類とは?症状から予防法まで詳しく解説

家族が食中毒と診断されたけれど、今後日常生活でどのようなことに気を付ければ予防できるのかよくわからず困っている人はいませんか?

2023年11月には毒キノコ、フグと同等の健康被害が懸念される「CLASS1」が発令される食中毒事件も発生しました。食中毒は通年で気をつけなければいけないため、十分に注意しなければいけません。

この記事では食中毒の種類や症状、予防法まで詳しく解説します。

目次

食中毒とは?

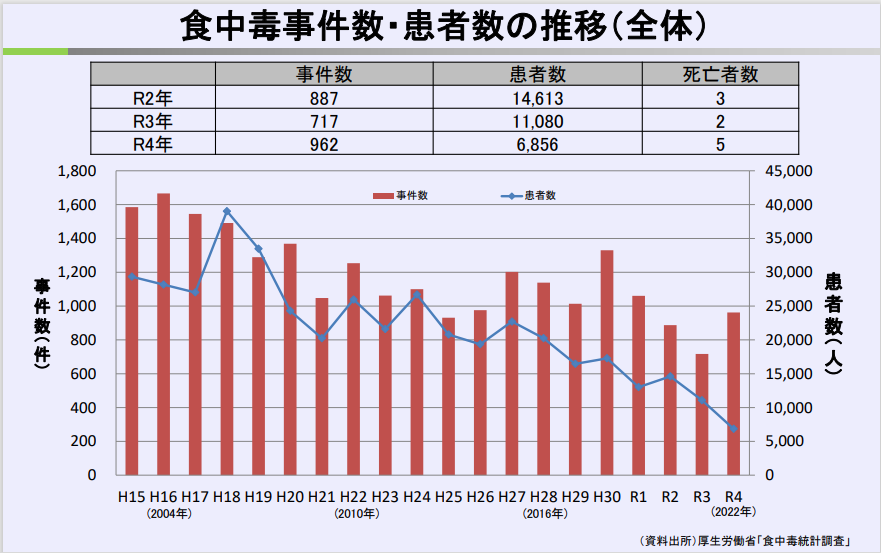

画像出典:厚生労働省「令和4年食中毒発生状況」

食中毒とは細菌やウイルス、有毒物質のついた食べ物を口にすると、それらを体内から排除しようとして引き起こされる中毒症状のことです。

厚生労働省が行っている「食中毒統計調査」によると2022年の食中毒の発生件数は962件、患者数は6,856人で、調査を開始した2003年と比較すると件数は600件、患者数は25,000人ほど減少しています。

しかし近年では発生件数、患者数とも減少を続けるだけではなく、増減を繰り返す傾向にあることから、あらためて食中毒の種類や症状、予防法に注目が集まっているのです。

食中毒と胃腸炎の違い

食中毒と胃腸炎は同じ「胃腸に炎症を起こす」という症状が出るため混同しやすいのですが、原因が次のように異なります。

| 病名 | 原因 |

| 食中毒 | ・細菌やウイルス、有毒物質のついた食べ物を口にしたのが原因で引き起こされる |

| 胃腸炎 | ・人からの細菌やウイルスの感染が原因で引き起こされる |

感染源が食べ物なら食中毒、人なら胃腸炎と診断されるのを覚えておきましょう。

食中毒と熱中症の違い

食中毒と熱中症は夏に気を付けたい病気という点が似ていますが、熱中症は暑さで体内の熱が発散できなくなることによって引き起こされる体調不良です。

食中毒と熱中症は主な症状に次のような違いがあります。

| 病名 | 主な症状 |

| 食中毒 | ・腹痛 ・下痢 ・吐き気 ・嘔吐 ・発熱 ・血便 |

| 熱中症 | ・めまいや立ちくらみ ・頭痛 ・嘔吐 ・意識障害 ・全身のけいれん ・高体温 |

嘔吐以外の症状は異なるので見分けやすいでしょう。

食中毒の種類・症状・予防法

食中毒の種類を症状や予防法も含めて12種類ご紹介します。

サルモネラ食中毒

サルモネラ属菌によって引き起こされる食中毒をサルモネラ食中毒といい、次のような特徴があります。

| 潜伏期間 | 症状 | 原因となる食品 | 予防法 | |

| サルモネラ食中毒 | ・12時間~48時間 | ・腹痛 ・下痢 ・発熱 ・嘔吐 | ・卵とその加工品 ・鶏肉、食肉、内臓肉 ・スッポン、ウナギなどの淡水養殖魚介、ネズミ、ミドリガメ | ・卵は賞味期限内に食べる ・肉や卵は冷蔵庫で保管する ・肉や卵は十分に加熱して食べる ・キッチンを清潔にする |

症状がなくなっても体内に病原菌を持っていることがあるため、食中毒が広がりやすくなります。

特に、抵抗力の弱い高齢者や幼児は感染しないよう注意が必要です。

黄色ブドウ球菌食中毒

黄色ブドウ球菌によって引き起こされる食中毒を黄色ブドウ球菌食中毒といい、次のような特徴があります。

| 潜伏期間 | 症状 | 原因となる食品 | 予防法 | |

| 黄色ブドウ球菌食中毒 | ・1時間~5時間で平均3時間で発症する | ・突然の吐き気 ・嘔吐 ・腹痛 ・下痢 ・発熱なし | ・手指を使って調理するおにぎり、サンドイッチ、弁当、和洋生菓子など | ・調理前に手を洗い髪や顔に触れない ・調理時間を短くする ・長時間常温保管した食材は捨てる ・調理器具の洗浄と殺菌をしっかり行う ※食前加熱は無効(耐熱性のエンテロトキシンを産生:100℃・30分間の加熱に耐える) 毒素型で抗菌薬は無効 |

黄色ブドウ球菌自体は自然界に広く存在する菌ですが分裂する時に毒素が発生し、これが食中毒の原因となります。

ボツリヌス菌食中毒

ボツリヌス菌によって引き起こされる食中毒をボツリヌス菌食中毒といい、次のような特徴があります。

| 潜伏期間 | 症状 | 原因となる食品 | 予防法 | |

| ボツリヌス菌食中毒 | ・通常:8時間~36 ・最速:3時間〜5時間 | ・脱力感 ・倦怠感 ・めまい ・嚥下障害 ・便秘 ・視力障害(物が2重に見える) ・呼吸困難 ・発熱なし | ・缶詰 ・瓶詰 ・真空パック食品 ・発酵食品 ・土壌 | ・新鮮な材料を選び十分な流水で洗浄する ・120℃4分間以上で加熱する ・容器がふくらんだり、鼻をつくような臭いがしたりする缶詰、瓶詰、レトルト食品は捨てる |

ボツリヌス菌食中毒は他の食中毒とは異なる特有の症状が出るのを覚えておきましょう。

腸炎ビブリオ食中毒

腸炎ビブリオという細菌によって引き起こされる食中毒を腸炎ビブリオ食中毒といい、次のような特徴があります。

| 潜伏期間 | 症状 | 原因となる食品 | 予防法 | |

| 腸炎ビブリオ | ・6時間〜20時間程度 | ・激しい腹痛 ・水様性の下痢 ・発熱 ・嘔吐 | ・生で食べる魚介類(寿司や刺身) ・漬け物 | ・魚介類は短時間であっても冷蔵保存する ・調理前によく洗う ・手をよく洗ってから調理し、包丁やまな板は魚介類専用のものを使う ・食べる直前に冷蔵庫から出し2時間以内に食べきる |

1998年をピークに患者数は減少傾向にありますが、夏にかかりやすい食中毒なので注意が必要です。

腸管出血性大腸菌食中毒

腸管出血性大腸菌が原因で引き起こされる食中毒で、菌の種類として有名なものに「O157」がありますが、それ以外にも「O111」や「O26」などが存在し、次のような特徴があります。

| 潜伏期間 | 症状 | 原因となる食品 | 予防法 | |

| 腸管出血性大腸菌食中毒 | ・1日~9日 ・平均:3日〜4日 | ・腹痛 ・下痢 ・溶血性尿毒症症候群 | ・加熱不十分な食肉や内臓肉 | ・食肉は冷蔵庫や冷凍庫で保管する ・食肉を調理する包丁やまな板は専用のものを使う ・よく手を洗ってから調理し調理器具は洗浄、殺菌する |

腸管出血性大腸菌食中毒は3類感染症(特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こしうる感染症)なので、診察した医師は行政に届出をしなければなりません。

病原大腸菌食中毒

大腸菌が原因で引き起こされる食中毒で、前の項目でご紹介した腸管出血性大腸菌食中毒も、病原大腸菌食中毒の1つです。

病原大腸菌食中毒には次のような特徴があります。

| 潜伏期間 | 症状 | 原因となる食品 | 予防法 | |

| 病原大腸菌食中毒 | ・大腸菌の種類によって異なる | ・大腸菌の種類によって異なるが発熱、腹痛、下痢など | ・食肉類、内臓肉 ・菌に汚染された生野菜や水 | ・十分な加熱温度や時間の確保 ・食品の洗浄や調理器具の消毒 ・調理後や消毒後の温度管理 |

大腸菌の大部分は無害ですが、人に病気を引き起こす大腸菌も存在するのを覚えておきましょう。

ウエルシュ菌食中毒

ウエルシュ菌が原因で引き起こされる食中毒をウエルシュ菌食中毒といい、次のような特徴があります。

| 潜伏期間 | 症状 | 原因となる食品 | 予防法 | |

| ウエルシュ菌食中毒 | ・6時間~18時間 | ・下痢 ・腹痛 | ・食肉・魚介類や野菜類を使用した煮物や大量調理食品 | ・食肉、魚介類、野菜類は衛生的な環境で調理しすぐ食べる ・調理後に冷却して再加熱する食品は急速冷却するか、小分けして粗熱を取ってから冷蔵保管する |

ウエルシュ菌食中毒の患者は軽症の人が多く、1両日程度で良くなることがほとんどでしょう。

セレウス菌食中毒

セレウス菌が原因で引き起こされる食中毒をセレウス菌食中毒といい、次のような特徴があります。

| 潜伏期間 | 症状 | 原因となる食品 | 予防法 | |

| セレウス菌食中毒 | ①嘔吐型は1時間~5時間 ②下痢型は8時間~16時間 | ①嘔吐型は吐き気と嘔吐 ②下痢型は腹痛と下痢 | ・チャーハン、ピラフなどの焼飯類 ・焼きそば、スパゲッティなどの小麦を原材料とする麺類 ・土壌細菌が原因 | ・調理する時に十分に加熱する ・食べきれる量だけ調理し残さない |

症状が2種類あり、潜伏期間もそれぞれ異なるのが特徴的です。

また、SNSで認知された言葉に、チャーハン症候群(セレウス菌食中毒)と呼ばれる食中毒があります。常温で5日間放置したパスタを食べた20代男性が死亡した事件です。

温暖湿潤の室内空間で長時間、麺類や米類の食品を放置するのが原因の1つだとされているので、十分に注意しましょう。

カンピロバクター食中毒

カンピロバクターが原因で引き起こされる食中毒をカンピロバクター食中毒といい、次のような特徴があります。

| 潜伏期間 | 症状 | 原因となる食品 | 予防法 | |

| カンピロバクター食中毒 | ・2日~3日 | ・腹痛 ・下痢 ・発熱 ・頭痛 ・嘔吐など | ・鶏のたたき、鶏肉、鶏レバーの生食や調理時の加熱が不十分なもの | ・加熱が不十分な鶏肉を食べない ・肉を調理したら手指や調理器具を洗浄、消毒する ・肉と他の食材の接触を防ぐ |

カンピロバクターに感染した後数週間後に1~2%の患者には、手足や顔面神経の麻痺、呼吸困難などの症状があるギラン・バレー症候群(フィッシャー症候群)が起こることがあります。

リステリア食中毒

リステリア・モノサイトゲネスという細菌が原因で引き起こされる食中毒をリステリア食中毒といい、次のような特徴があります。

| 潜伏期間 | 症状 | 原因となる食品 | 予防法 | |

| リステリア食中毒 | ・数週間後 | ・悪寒 ・高い発熱 ・筋肉痛 ・髄膜炎 ・敗血症 | ・乳製品 ・食肉加工品 ・低温で保存する食品など | ・生の食肉類は食べず十分に加熱する ・野菜や果物はよく洗う ・賞味期限を守る ・調理器具を清潔にする |

妊婦や高齢者など免疫機能が落ちている人は重症化しやすいので注意が必要です。

ノロウイルス食中毒

ノロウイルスが原因で引き起こされる食中毒をノロウイルス食中毒といい、次のような特徴があります。

| 潜伏期間 | 症状 | 原因となる食品 | 予防法 | |

| ノロウイルス食中毒 | ・平均1日~2日 | ・下痢 ・嘔吐 ・発熱 ・吐き気 ・腹痛 | ・20%が加熱不十分な二枚貝 ・80%が調理する人の手指などを介して、ノロウイルスが食品についたこと ・ウイルスに汚染された貝類(生カキ)、二枚貝が多い | ・手洗い ・二枚貝は十分に加熱する ・体調不良の人は調理をしない ・調理器具や調理台を清潔にする |

非常に少量のウイルスでも食中毒となるので、予防をしっかりと行うことが大切です。

寄生虫による食中毒

寄生虫が人間の身体に取り込まれると食中毒を引き起こす場合があり、特徴は次の通りです。

| 潜伏期間 | 症状 | 原因となる食品 | 予防法 | |

| 寄生虫による食中毒 | ・アニサキスは2時間~8時間 | ・アニサキスは激しい腹痛、悪心、嘔吐、腹膜炎 | ・主に魚介類(アジ、サバなど) | ・魚は鮮度のいいものを購入し内臓を早めに取り除く ・魚をなるべく加熱して食べる ・魚を冷凍処理する ・手を洗い調理器具や調理台は洗浄 ・消毒する |

細菌やウイルスと異なり食品中で増えたり、患者間で感染したりすることはありません。

食中毒への処置

軽症の場合は脱水を起こさないよう水分補給をしながら様子を見るのもよいのですが、次のような症状が見られたらすぐに内科を受診しましょう。

- 吐き気や嘔吐がひどく水分補給ができない

- 吐血をした

- 血便が出た

- 呼吸困難に陥った

- 長期間症状が出ておさまらない

また妊婦や高齢者のように免疫力が低下している人は、軽症でも念のために受診するのがおすすめです。

食中毒が疑われる症状があったらすぐに多聞内科クリニックへご相談ください

食中毒が疑われる症状があったらすぐに多聞内科クリニックへご相談ください。

食中毒は胃腸炎と症状が似ているため軽症の場合様子を見てしまうことがよくありますが、重症化を予防するためにも妊婦や高齢者の方は早めに受診しておくのがおすすめです。

Web予約をするとスムーズに受診できるので、ホームページからご予約の上内科を受診してください。

内科診療|高崎市の多聞内科クリニック (tamon-naika.com)

まとめ

食中毒は原因となる細菌、ウイルス、寄生虫などの種類によって潜伏期間や症状が細かく異なります。

また食中毒と胃腸炎では同じ「胃腸に炎症を起こす」という症状がありますが、感染源が食べ物なら食中毒、人なら胃腸炎と診断されるのを覚えておきましょう。

この記事も参考に日頃から食中毒を予防し、もしかかってしまったら早めの受診を心がけてみてください。